Alle Produkte

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Modellbauer*innen, die mit viel Liebe zum Detail wunderschöne Standmodelle bauen, die nach der Fertigstellung gut geschützt vor Staub und grober Behandlung in hell erleuchteten Vitrinen stehen, brauchen keine Modellbau-Elektronik. Wenn aber ein Modell mit Leuchten ausgestattet werden soll oder sich einzelne Teile vorbildgetreu bewegen oder drehen sollen, wird die Sache schon interessanter. Spätestens dann, wenn das fertige Modell per Funk gesteuert werden soll, kommt die Modellbau-Elektronik ins Spiel.

Denn nun müssen die unterschiedlichsten Lenk-, Steuer- und auch Schalt-Funktionen zuverlässig realisiert werden. Und dazu werden richtige HighTech-Komponenten benötigt, die zudem korrekt eingebaut, professionell angeschlossen und auch perfekt eingestellt sein müssen.

Jeder, der schon einmal das Glück hatte, einen Blick ins Innere eines aufwändig gebauten Schiffsmodells, eines vorbildgetreuen Helikopters oder eines Truck- bzw. Jet-Modells zu werfen weiß, was gemeint ist.

Doch genau diese Kombination aus altbewährtem Modellbau und topmoderner Elektronik ist es, warum RC-Modellbau (Radio Controlled = ferngesteuert) für so viele Leute interessant ist.

Egal, ob im Schiffsmodellbau, Automodellbau, Flugmodellbau oder Funktionsmodellbau: Sobald ein Modell vorbildgetreu bewegt werden soll, kommt die Fernsteuertechnik mit ins Spiel. Und gerade in diesem Bereich hat die Entwicklung in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht.

Was war das noch vor einiger Zeit für ein Drama, als lediglich die Frequenzbereiche 27, 35 oder 40 MHz für die Steuerung von Modellen zur Verfügung standen. Neben den Frequenzstörungen durch die damals weitverbreiteten CB-Funkgeräte sind auch viele Modelle durch die Doppelbelegung von Senderkanälen zu Bruch gegangen. So mancher Modellbaufan musste hier eine sehr hohe Schmerzgrenze beweisen, um nicht die Lust am Hobby zu verlieren. Doch dieses Desaster ist zur Freude vieler Modellbaubegeisterte nun endgültig vorbei.

Die neue Fernsteuertechnik mit 2,4 GHz

Mit der Freigabe des 2,4 GHz Frequenzbandes und durch die Verfügbarkeit von technisch ausgereifter Sende- und Empfangstechnik aus dem WLAN-Bereich war es nur eine Frage der Zeit, bis diese clevere Technik auch für Modellbau-Fernsteuerungen genutzt wurde. Und mit der Einführung der neuen 2,4 GHz-Fernsteuertechnik wurden nicht nur viele der alten Probleme gelöst. Es wurden zudem noch einige neue und sehr interessante Leistungsmerkmale möglich gemacht:

Höhere Übertragungssicherheit

Im Gegensatz zu den alten Systemen, die auf einem festen Kanal dauerhaft gesendet haben, springen die neuen Fernsteuerungen zwischen den Kanälen hin und her und belegen einen der ca. 80 verfügbaren Kanäle nur noch für Sekundenbruchteile. Das als Frequency Hopping bezeichnete Verfahren hat den großen Vorteil, dass nur minimale Informationen verlorengehen, falls ein Kanal gestört sein sollte. Zudem unterstützen manche Fernsteuerungen die LBT-Funktion (Listen Before Talk). Bei dieser Funktion überprüft der Sender zuerst, ob der neue Kanal auch wirklich frei ist, bevor er auf der Frequenz dieses Kanals seine Informationen zum Empfänger sendet.

Bessere Störunterdrückung

Da der Empfänger digital am Sender gebunden ist, reagiert der Empfänger nur auf die Signale „seines“ Senders. Der parallele Betrieb von mehreren Sendern bzw. Modellen auf engstem Raum (z.B. auf einem Modellflugplatz oder bei einem Modellautorennen) ist mit 2,4 GHz-Fernsteuerungen somit überhaupt kein Problem mehr.

Korrektur von Übertragungsfehlern

Durch die Übertragung von zusätzlichen Informationen besteht im Empfänger die Möglichkeit, das empfangene Signal auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen. Somit ist der Empfänger im Modell in der Lage nur korrekte Steuerinformationen an die Servos, Regler und Elektronik-Bausteine auszugeben. Das gefürchtete Eigenleben der Modelle aufgrund von Störungen gehört somit der Vergangenheit an.

Schnelle Signalübertragung

Aufgrund der größeren Bandbreite der Übertragungskanäle werden Steuerinformationen mit einer größeren Auflösung und in einer höheren Geschwindigkeit übertragen. In Verbindung mit schnellen Servos sind somit reflexartige Steuerbewegungen, wie sie z.B. bei der Steuerung von schnellen Modellautos notwendig sind, in Sekundenbruchteilen möglich.

Einfache Antennenverlegung

Da die Antennen bei einer 2,4 GHz Fernsteueranlage nur ca. 3 cm lang sind, lassen sich diese leichter im Modell „verstecken“. Besonders vorbildgetreue Modelle werden deutlich aufgewertet, wenn keine langen Antennendrähte das Aussehen verschandeln. Zudem ist mit einer kurzen Senderantenne auch das Handling der Fernsteuersender deutlich einfacher. Ausziehbare Teleskopantennen, die gerne abknicken oder brechen, gibt es nicht mehr.

Nutzung eines Rückkanals

Hochwertige Modellbau-Fernsteuerungen übertragen nicht nur Steuersignale vom Sender zum Empfänger im Modell. Über den Rückkanal werden Informationen vom Modell zurück zur Fernsteuerung übertragen. In Verbindung mit den entsprechenden Telemetrie-Sensoren können im Senderdisplay u. a. die Stärke und Qualität des Empfängersignals, die Spannung des Empfängerakkus, die Motortemperatur oder auch die Flughöhe bzw. die Fluggeschwindigkeit anzeigt werden.

Selbstverständlich gibt es auch bei den 2,4 GHz-Fernsteuerungen ein breites Angebot, das die komplette Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten abdeckt. Von der einfachen 2-Kanal Drehknopf-Fernsteuerung für Automodelle über kostengünstige 4-Kanal Hand-Fernsteueranlagen reicht das Angebot bis hin zu voll ausgestatteten Hand oder Pultsendern, mit denen Hubschrauber, Jets und sündhaft teure Großmodelle gesteuert werden können.

Empfänger mit Zusatzfunktionen

Weil an einem 2,4 GHz-Sender mehrere 2,4 GHz-Empfänger betrieben bzw. gebunden werden können, nutzen natürlich viele Modellbaufans die Option und bauen in jedes Modell einen eigenen Empfänger.

So kann z.B. auf einem Modellflugplatz sehr schnell zwischen den Modellen gewechselt werden. Zum Teil sind die Empfänger mit zwei oder sogar 4 Empfangsstufen mit jeweils einer eigenen Antenne ausgestattet.

Dies hat den Vorteil, dass jede Antenne in eine andere Richtung ausgerichtet werden kann und so das Modell in jeder Fluglage oder bei jeder Fahrsituation einen perfekten Empfang hat.

Zudem „packen“ die Hersteller noch weitere sinnvolle Funktionen mit in die Empfänger. So hat ein Gyro-Empfänger eine eingebaute Elektronik mit Lage- und Beschleunigungssensoren, um z.B. ein Flugmodell in jeder Fluglage absolut stabil zu halten. Plötzlicher Querwind bei der Landung wirft dann das Modell nicht mehr aus der Flugbahn.

Bei einem Fernsteuersender werden die Bewegungen der Steuerknüppel sowie die momentanen Stellungen der Schalter und Dreh-/Schiebe-Regler in elektronische Signale umgewandelt. Diese Signale werden codiert (verschlüsselt) und per Funk zum Modell übertragen. Im Modell müssen die elektronischen Steuerinformationen empfangen, decodiert und wieder in eine mechanische Bewegung umgewandelt werden.

Für die Umwandlung eines Steuersignals in eine Bewegung wurden Modellbau-Servos entwickelt. Neben einer Elektronik beinhalten Servos einen kleinen Motor, der über ein Getriebe einen Abriebshebel (Hebelkreuz) antreibt. Die Bewegung des Hebels ist proportional zum Steuerknüppel. Steht der Steuerknüppel in der Mittelstellung, befindet sich auch der Servohebel in der Mittelstellung. Wird der Steuerknüpel ausgelenkt, bewegt sich der Servohebel zeitgleich in die gleiche Richtung.

Was senderseitig technisch recht einfach über Potentiometer oder Hallsensoren machbar ist, stellt im Modell schon eine weitaus größere Herausforderung dar. Denn die Modellbau-Fachleute stellen die unterschiedlichsten Anforderungen an die Servos in ihren Modellen. Weitere Infos können Sie in unserem Ratgeber zu den Modellbauservos finden.

Neben der mechanischen Ansteuerung von Rudern oder Lenkgestängen ist es auch erforderlich, Motoren mit Hilfe der Fernsteuerung beeinflussen zu können. Zu diesem Zweck gibt es Motorregler oder Drehzahlsteller, die auf die gleiche Art und Weise wie ein Servo angesteuert werden. Das bedeutet: In Abhängigkeit von der Stellung des Steuerknüppels am Sender wird die Drehzahl des Motors geändert.

Drehzahlsteller oder Drehzahlregler

Obwohl oft von Drehzahlreglern gesprochen wird, handelt es sich nicht immer um Drehzahlregler sondern größtenteils um Drehzahlsteller. Das bedeutet: Wenn am Sender der Steuerknüppel für die Motorfunktion auf 50% der max. Leistung eingestellt wird, versorgt der Drehzahlsteller den Motor im Modell mit 50% der Akkuleistung. Ob der Motor dann auch wirklich mit 50 % seiner Leistung arbeitet oder durch wechselnde Belastung schneller oder langsamer dreht, kann ein Drehzahlsteller nicht erkennen oder beeinflussen.

Ein Drehzahlregler hingegen erfasst die momentane Drehzahl des Motors und regelt die Energie für den Motor selbsttätig nach, falls durch einen Lastwechsel die Drehzahl steigt oder sinkt. Dieser Regel-Mode (Govener-Mode) ist z.B. bei Elektromodellhubschraubern wichtig, da die mit einer konstanten Rotordrehzahl betrieben werden sollen.

Brushed Regler oder Brushless Regler

Bei der Auswahl des passenden Drehzahlstellers ist zunächst der Motor zu berücksichtigen. Wenn es sich bei dem Motor um einen Kollektormotor handelt, bei dem der Strom über zwei Kohlebürsten (Bürste = Brush) zum Anker übertragen wird, muss auch ein Brushed Regler eingesetzt werden.

Allerdings haben Brushed Motoren viele Nachteile. Die Kohlebürsten nutzen sich ab und müssen kontinuierlich gewartet bzw. getauscht werden. Bei laufendem Motor entsteht an den Bürsten das sogenannte Bürstenfeuer, das zu erheblichen Störungen beim Empfang der Fernsteuersignale führen kann.

Aus diesem Grund haben sich im Modellbau immer mehr Brushless-Motoren durchgesetzt. Diese Motoren funktionieren wie Drehstrommotoren, haben dadurch auch drei Anschlussleitungen und kommen ohne Kohlebürsten (Brushless) aus. Demzufolge benötigen diese Motoren speziell ausgelegte Brushless Regler.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Unterschiede der beiden Motortypen:

Fahrtregler oder Flugregler

Im Prinzip ist es egal, welches Modell ein Elektromotor antreibt, aber je nachdem, für welches Modell ein Drehzahlsteller/Drehzahlregler benötigt wird, haben die Regler entsprechende Leistungsmerkmale.

Während es in einem Auto- oder Schiffsmodell durchaus Sinn macht, den Antriebsmotor in beide Richtungen laufenlassen zu können, legen Modellflieger eher keinen Wert darauf, dass der Propeller an ihrem Flugmodell auch rückwärts drehen kann.

Hier ist eine vernünftige Bremsfunktion viel wichtiger, damit z.B. bei Elektrosegelflugmodellen der Propeller bei abgeschaltetem Motor sofort stoppt und sauber nach hinten umklappt. Würde sich der Propeller ohne Motorantrieb wie ein Windrad weiter drehen, könnte das Modell nicht in einen vernünftigen Segelflug übergehen.

Im Schiffsmodellbau hingegen werden spezielle Regler oder Drehzahlsteller benötigt, die mit Wasser gekühlt werden können. Aus diesem Grund werden die unterschiedlichsten Regler-Ausführungen angeboten.

Technische Daten beachten

Bei der Auswahl eines Drehzahlstellers/Drehzahlreglers sind die technischen Daten in jedem Fall unbedingt zu beachten. Während der maximale Strom und die maximale Betriebsspannung in keinem Fall überschritten werden darf, ist bei Automodellreglern die Angabe der Motorwicklungen (Turns*) ein Minimalwert, der nicht unterschritten werden darf.

Da die Regler teilweise auch z.B. Lipo-Akkus vor Tiefentladung schützen und individuell an den angeschlossenen Motor angepasst werden können, sind bei der Installation die Hersteller- und Programmierhinweise unbedingt zu beachten.

Unser Praxistipp

Da die Stromaufnahme bei Modellautomotoren sehr stark variiert und immer von der momentanen Fahrsituation abhängt, wählen Modellautofahrer ihre Drehzahlsteller nicht nach dem Strom sondern nach der Motorwicklungszahl „Turns“ aus. Je geringer die Anzahl der Motorwicklungen, desto höher ist der Strom, den der Motor aufnehmen kann. Demzufolge muss der Regler so ausgelegt sein, dass die Anzahl der Turns des verwendeten Motors identisch oder größer ist als die Anzahl der Turns, die der Regler verkraftet.

Wenn ein Modell mit mehr als nur mit Fahr- und Lenk-Funktionen ausgestattet werden soll, werden Elektronik-Bausteine benötigt. Mit diesen Modulen und etwas Bastelgeschick ist es dann recht einfach möglich, Positionslichter, Scheinwerfer, Relais oder auch andere Verbraucher mit Hilfe der Fernsteuerung ein und aus zu schalten. Wenn dann zudem auch noch ein vorbildgetreuer Motorsound unter der Motorhaube ertönt, ist das Modellbau in seiner allerschönsten Form.

Aber auch die zuverlässige Stromversorgung des Modells über eine Akkuweiche ist ein ganz wichtiger Aspekt. Um die Betriebssicherheit ihrer Modelle zu verbessern, setzen viele Modellbaubegeisterte zwei Akkus zur Stromversorgung des Empfängers und der Servos ein. Eine Akkuweiche überwacht dann die Spannungslage beider Akkus und nutzt immer den Akku mit der höheren Spannungslage für die Stromversorgung des Modells. Sollte ein Akku mit technischem Defekt ausfallen, kann der zweite Akku das Modell immer noch zuverlässig mit Energie versorgen.

Modellbaufans müssen nicht nur alles rund um ihr Modell und über die eingebaute Elektronik wissen. Sie müssen sich auch auskennen, wenn es um das Thema Akkus und Ladetechnik geht. Das ist auch zwingend erforderlich, denn Akkus versorgen die Modelle mit lebenswichtiger bzw. mit überlebenswichtiger Energie. Daher legen viele erfahrene Modellbau-Fachleute auch gesteigerten Wert auf eine zuverlässige Stromversorgung ihrer Modelle.

NiMH-Akkus und Akku-Packs

Handelsübliche NiMH-Rundzellenakkus z.B. in der Bauform Mignon werden in erster Linie bei Einsteigersets für die Sender-Stromversorgung genutzt. Für die Empfänger-Stromversorgung sind verschweißte Akkupacks in den unterschiedlichsten Bauformen die bessere Wahl.

Denn bei den Erschütterungen, denen ein Modell kontinuierlich beim Betrieb ausgesetzt ist, können die Kontakte in einem Batteriebehälter schnell zu Unterbrechungen oder Wackelkontakten führen.

Die Folgen von solchen wackeligen Kontakten sind Aussetzer der Empfangsanlage, die zum totalen Verlust der Kontrolle führen können. Ein Alptraum für jeden Modellbaufan.

Lithium-Akkus

Im Bereich der Antriebsakkus haben Lithium-Polymer-Akkus (LiPo) den NiMH-Akkus schon lange den Rang abgelaufen. Das ist kein Wunder, denn LiPo-Akkus weisen ein geringeres Gewicht und eine deutlich höhere Energiedichte als NiMH-Akkus auf.

Allerdings wollen diese Akkus richtig behandelt werden. Eine zu tiefe Entladung ist ebenso schädlich wie eine Überladung. Im Extremfall kann es zur mechanischen Zerstörung des Akkus mit akuter Brand- und Explosionsgefahr kommen.

Aus diesem Grund ist es wichtig bei der Programmierung von Drehzahlreglern/-stellern den Akkutyp und die Zellenzahl mit einzustellen. Die Regler/Steller schalten dann bei drohender Tiefentladung den Motor aus oder reduzieren die Leistung.

Um beim Ladevorgang jede einzelne Zelle überwachen zu können, verfügen LiPo-Akkus neben den Hochstrom-Anschlusskabeln über spezielle Balancer-Anschlüsse. Da LiPo-Akkus zum Teil nur mit Folie ummantelt sind, muss zudem darauf geachtet werden, dass spitze oder scharfe Gegenstände die Außenhaut nicht beschädigen können.

Bei korrekter Behandlung jedoch bieten LiPo-Akkus einen lange andauernden Fahr- und Flugspaß.

Blei-Akkus

Wer aber nun glaubt, dass in Zeiten von Lithium-Akkus und Brushless-Motoren altbewährte Blei-Akkus nicht mehr benötigt werden, der irrt sich. Im Schiffsmodellbau werden Blei-Akkus nach wie vor sehr gerne genutzt, da sie einerseits hochkapazitiv und andererseits auch kostengünstig sind. Zudem benötigen Sie das hohe Gewicht der Akkus, damit vorbildgetreue Modellschiffe die richtige Wasserlage aufweisen.

Aber auch die Fans von Modellen mit Methanol-Verbrennungsmotoren nutzen gerne Blei-Akkus. Einmal als Stromversorgung für die Glühkerze oder zur Stromversorgung des Elektrostarters. Dabei werden vorzugsweise Blei-Gel-Akkus genutzt, weil diese Akkus auslaufsicher sind und lageunabhängig betrieben werden können.

Zum Teil werden große Blei-Akkus auch genutzt, um unterwegs auf freiem Feld, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht, Fahr- oder Flug-Akkus schnell nachzuladen.

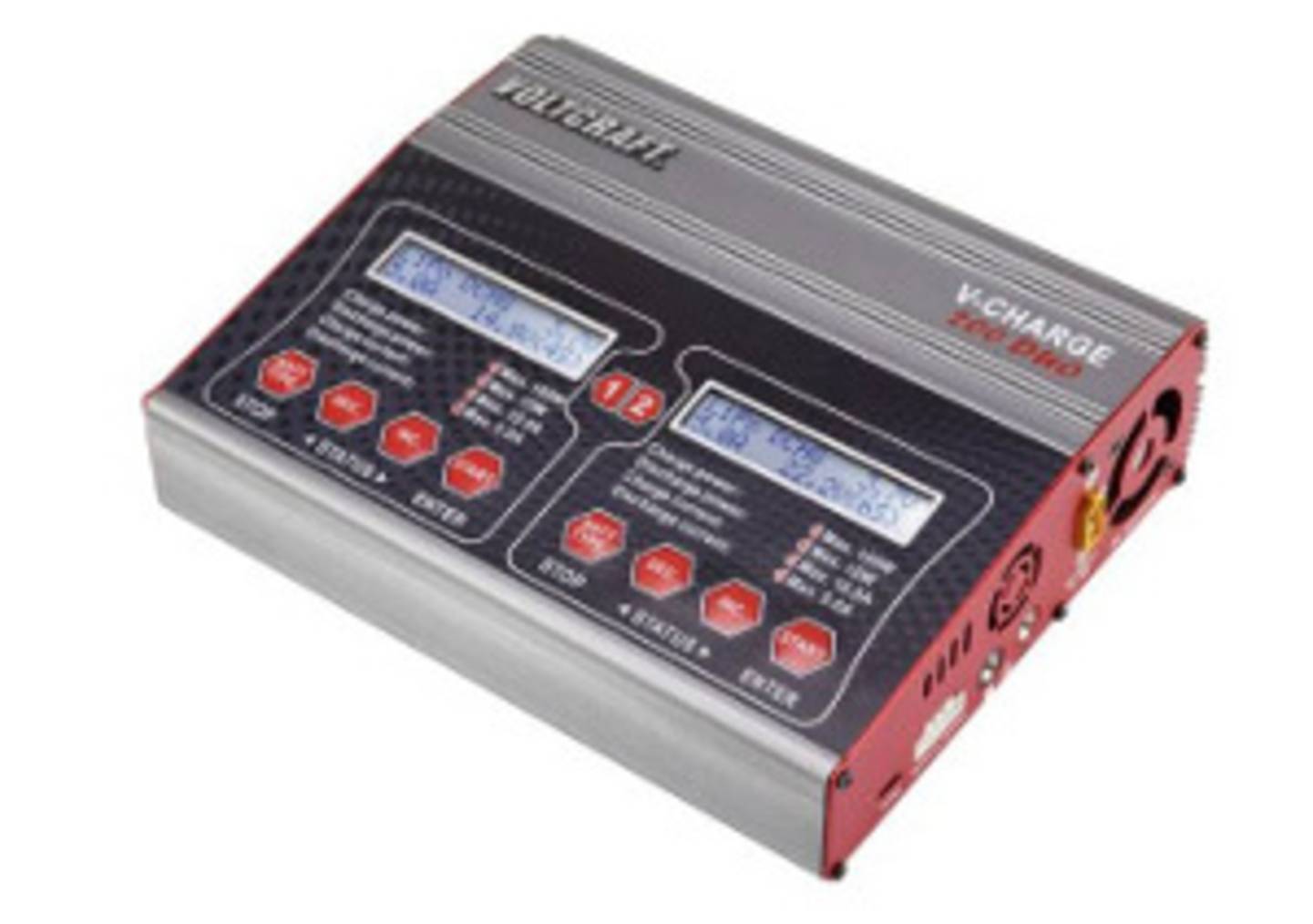

Modellbau-Ladegeräte

Im Gegensatz zu handelsüblichen Rundzellen-Ladegeräten, die in jedem Haushalt zu finden sind, zeichnen sich Modellbau-Ladegeräte dadurch aus, dass sie mehrzellige Akkupacks laden können. Zudem sind die Ladegeräte so ausgelegt, dass sie auch Akkus mit unterschiedlichen Technologien wie NiCd, NiMH, LiPo, LiIon, LiFePO oder Blei laden und auch entladen können.

Doch nicht nur das. Viele Modellbaubegeisterte nutzen Wechselakkus, um ihr Modell auch ohne lange Ladepausen betreiben zu können. In diesem Fall ist es praktisch, wenn das Ladegerät zwei oder mehr Akkus gleichzeitig laden kann.

Und damit die Akkus auch schnell wieder geladen werden können, arbeiten die Ladegeräte mit zum Teil sehr hohen Ladeströmen. Dazu müssen natürlich die Ladekabel und die Steckverbinder zu den Akkus perfekt passen, sonst kann es sehr schnell zu Kontaktfehlern und Beschädigungen kommen.

Da die Ladegeräte zu Hause und unterwegs gleichermaßen genutzt werden, haben viele der Geräte neben einem 230 V-Anschluss auch einen 12 V-Anschluss. So kann unterwegs die Kfz-Batterie als Spannungsquelle dienen. Andererseits verfügen einige Clubheime, die ohne 230 V-Stromanschluss auskommen müssen, über leistungsstarke 12 V-Solaranlagen, an die die Ladegeräte ebenfalls angeschlossen werden können. Ladegeräte die nur über einen 12 V-Anschluss verfügen, werden zu Hause einfach über leistungsstarke 12 V-Netzteile betrieben.

Die Abkürzung FPV steht für First Person View und bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie der Blick aus dem Cockpit des Modells. Im Prinzip ermöglicht FPV das, wovon Modellbaufans schon seit vielen Jahren träumen. Sie sehen nun ganz genau, wie es wäre, wenn sie selber mit ihrem Modell mitfliegen oder durch die Windschutzscheibe des Modellautos zu blicken könnten.

Dazu werden kleine, leichte und leistungsfähige Kameras im Modell installiert, die ihre Bildsignale per Funk zu einem Empfänger übertragen. Die Bilder können dann auf einen Smartphone, Tablet oder an einem Monitor betrachtet werden.

Wenn das Modell ausschließlich aus der Cockpitsicht gesteuert werden soll, haben sich Monitorbrillen bestens bewährt. Allerdings bedarf es etwas Übung, bis die ungewohnte Sichtweise als normal empfunden wird. In erster Linie werden Copter bzw. Drohnen mit Kameras ausgerüstet, wobei hier rechtliche Bestimmungen zu beachten sind.

Rechtliche Voraussetzungen für das FPV-Fliegen

Generell dürfen Drohnen oder Copter in der offenen Kategorie nur auf Sichtweite geflogen werden. Das bedeutet, dass die Person am Sender seine Drohne jederzeit sehen muss. Demzufolge darf er auch nicht zu weit wegfliegen, weil sonst die Fluglage nicht eindeutig erkennbar ist.

Der Einsatz einer Videobrille zur Steuerung des Copters ist nur dann zulässig, wenn eine andere qualifizierte Person (Spotter) das Modell ständig in Sichtweite beobachtet. Die beobachtende Person muss sich in der Nähe der Person mit der FPV-Brille befinden und in der Lage sein, auf Gefahren aufmerksam zu machen. Dies gilt dann als Betrieb innerhalb der Sichtweite des Steuerers. Zudem besteht die Registrierungspflicht und je nach Betriebsart ist ein Kompetenznachweis erforderlich.

Die Königsklasse im FPV-Fliegen

Mittlerweile hat sich das FPV-Fliegen auch in der Rennsportszene durchgesetzt. Hier werden leistungsstarke Racecopter eingesetzt, um im aberwitzigen Tempo durch Parkhäuser zu fliegen oder bei großen Rennveranstaltungen an epischen Orten, wie z.B. bei der Drone Champions League (DCL), zehntausende Besucher anzulocken.